|

PEKANBARUEXPRESS

|

|

|||

| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

|

PEKANBARUEXPRESS

|

|

|||

| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

Editor : Rea | Penulis : Red

PADANG - Di salah satu sudut mal baru yang megah—dengan lampu sorot terang dan AC yang menderu konstan—tampak sekelompok mahasiswa duduk berjejal di meja pojok sebuah kafe cepat saji. Di atas meja, hanya dua gelas es teh manis dan sepiring kentang goreng. Tapi enam kepala sibuk membungkuk ke layar laptop dan ponsel, sebagian nugas, sebagian lain tertawa kecil menyimak video TikTok.

Tak ada yang istimewa dari pemandangan itu. Di kota-kota besar, ini sudah jadi hal biasa. Tapi di Padang, ini adalah cerminan zaman. Sekarang, yang ramai bukan lagi kasir toko, tapi bangku kafe dan sudut colokan listrik. Mereka adalah bagian dari fenomena yang belakangan disebut "Rojali"—rombongan jarang beli. Datang, duduk, menikmati fasilitas. Tapi dompet nyaris tak dibuka.

Yang mengejutkan justru bukan soal mereka. Tapi soal keberanian para investor yang tetap melaju membangun pusat-pusat perbelanjaan baru di kota ini. Padang, kota dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tapi tidak eksplosif, justru menjadi lokasi munculnya mal-mal megah—bertingkat, ber-AC, dan tentu saja, sangat "Instagramable."

Pedagang Pusing Penjualan Mobil Bekas 2025 Anjlok, Lebih Buruk dari Masa Pandemi

Pedagang Pusing Penjualan Mobil Bekas 2025 Anjlok, Lebih Buruk dari Masa Pandemi

Bupati Siak Tolak Pembelian Mobil Dinas, Afni: Saya Malu Ditengah Utang Banyak

Bupati Siak Tolak Pembelian Mobil Dinas, Afni: Saya Malu Ditengah Utang Banyak

"Saya sering ke mal, tapi paling cuma beli kopi instan atau jajan hemat. Selebihnya numpang duduk, nugas. Suasananya lebih nyaman dari kos," ujar Reni, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Ia tertawa ringan saat ditanya apakah ia termasuk "rojali". "Mungkin iya," katanya. "Tapi saya nggak sendirian."

Ia benar. Sebuah laporan dari BPS Kota Padang menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran mengalami fluktuasi tajam dalam lima tahun terakhir. Setelah terpuruk pada 2020 dengan pertumbuhan minus 2,09 persen, sektor ini sempat bangkit di tahun berikutnya, lalu kembali melemah di 2023 dan 2024—meski mal terus bermunculan.

Bulan lalu, satu mal besar kembali dibuka di Padang. Tenant-tenant nasional masuk, gerai pakaian dan makanan berjejer rapat. Iklannya gencar, promonya besar-besaran. Tapi di hari pembukaan, antrean panjang justru terjadi di gerai es krim murah. Di dalam department store? Sepi.

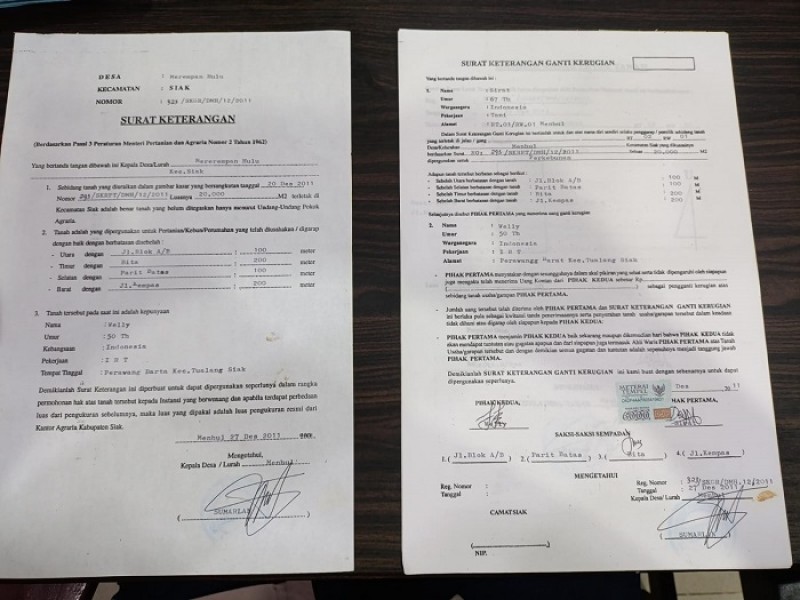

Heboh, Beredar SK Kades di Siak Diduga Perjualbelikan Lahan Konsesi PT SSL

Heboh, Beredar SK Kades di Siak Diduga Perjualbelikan Lahan Konsesi PT SSL

Kadiskan Kampar Siaga di Lokasi Persiapan Menyambut Rombongan Komisi IV DPR RI

Kadiskan Kampar Siaga di Lokasi Persiapan Menyambut Rombongan Komisi IV DPR RI

"Saya tahu orang-orang datang ke sini bukan buat belanja besar. Tapi kami bangun bukan cuma untuk transaksi. Kami menjual pengalaman," kata seorang pengembang yang terlibat dalam proyek mal tersebut. Ia meminta tak disebutkan namanya karena belum mendapat izin bicara ke media. "Yang penting orang datang, betah, dan mungkin... tergoda."

Kini, model bisnis mal bukan lagi soal toko. Mereka menyewakan ruang ke kafe, coworking, studio yoga, bahkan event kreatif. Mereka menjual tempat, bukan barang. Tapi pertanyaannya tetap sama: apakah ini menjawab kebutuhan masyarakat Padang, atau hanya ambisi kapital yang mengada-ada?

Di luar tembok mal, suasana berbeda. Pedagang kecil merasakan dampak. "Dulu anak-anak kampus sering makan di warung saya. Sekarang banyak yang duduk-duduk di mal. Kalau lapar, ya beli cilok di sana," kata Yusri, pemilik warung nasi di kawasan Jati. "Warung makin sepi. Tapi mal makin ramai, walau mereka juga nggak beli."

28 Ribu Rekening Diblokir, PPATK Ungkap Skandal Jual Beli Rekening Judi

28 Ribu Rekening Diblokir, PPATK Ungkap Skandal Jual Beli Rekening Judi

Ustadz Abdul Somad Dikabarkan Terjebak Saat Kericuhan Pecah di Lapas Muara Beliti

Ustadz Abdul Somad Dikabarkan Terjebak Saat Kericuhan Pecah di Lapas Muara Beliti

Kritik tak datang dari pedagang saja. Dr. Elida Rosdiana, pakar tata kota dari Universitas Andalas, menyebut ini sebagai "paradoks modernisasi yang mereduksi ruang publik." Menurutnya, "Padang adalah kota dengan karakter lokal yang kuat. Kalau semua ruang sosial direbut beton dan pendingin udara, kita kehilangan simpul-simpul kebersamaan."

Pemerintah kota tampaknya antusias menerima investasi. Bagi mereka, mal adalah simbol kemajuan. Tapi di tengah geliat itu, ada keraguan yang mengendap di benak banyak orang: apakah tempat yang terlihat mewah dan penuh pengunjung itu benar-benar hidup? Atau hanya penuh oleh angka-angka statistik yang tak menyentuh kasir?

Mungkin kita semua tahu jawabannya.

Breaking News: Kerusuhan Pecah di Lapas Narkotika Muara Beliti, Asap dan Teriakan Gegerkan Warga Sekitar

Breaking News: Kerusuhan Pecah di Lapas Narkotika Muara Beliti, Asap dan Teriakan Gegerkan Warga Sekitar

Dr Afni Kampanye di Mempura, Warga: Datuk Beliau Guru Ngaji dan Tokoh Agama

Dr Afni Kampanye di Mempura, Warga: Datuk Beliau Guru Ngaji dan Tokoh Agama

Sore menjelang malam, dan di lantai dua mal itu, suara AC masih mengalun. Di sofa dekat eskalator, tiga remaja rebah tertidur. Di tangan mereka, hanya ponsel dengan baterai hampir habis dan plastik berisi air mineral. Di layar besar mal, tayangan promosi terus diputar, mengajak untuk "belanja lebih, hidup lebih ceria."

Tapi mungkin mereka tidak mendengar. Mereka hanya datang, duduk, dan pergi—seperti bayangan yang tak sempat menyentuh etalase. Dan para pemilik mal tetap mencatatnya: sebagai trafik. Sebagai angka. *