|

PEKANBARUEXPRESS

|

|

|||

| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

|

PEKANBARUEXPRESS

|

|

|||

| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

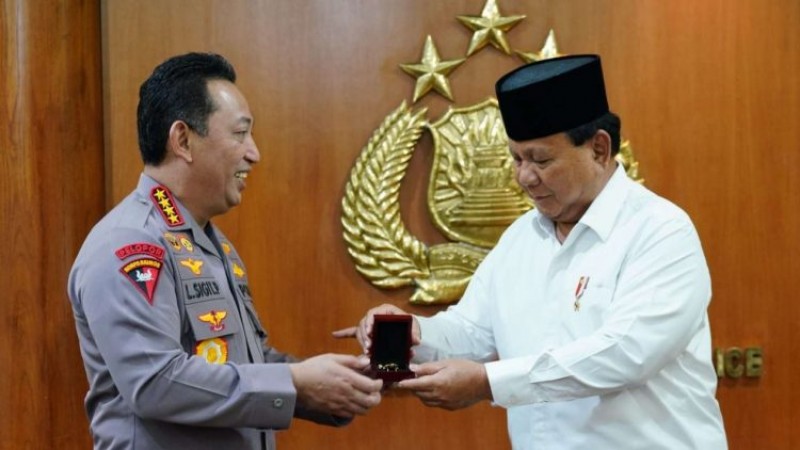

ISU reformasi Polri kembali mencuat. Kali ini bukan semata wacana, melainkan lahirnya dua gagasan yang hampir bersamaan: Tim Transformasi Reformasi Polri yang diumumkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Komite Reformasi Kepolisian yang dipersiapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menariknya, tim versi Kapolri diumumkan lebih dulu. Bahkan saat Presiden masih berada di luar negeri, Kapolri sudah memperkenalkan tim berisi 52 perwira tinggi. Secara formal tentu bisa dibaca sebagai langkah cepat. Namun di ruang publik, tafsir lain muncul: apakah ini komitmen institusional atau sekadar jurus politik internal untuk mengamankan ruang pengaruh?

Reformasi yang Eksklusif?

Susunan tim Polri memang mengundang komentar. Isinya homogen, semua perwira. Kritik pun datang dari kalangan masyarakat sipil. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengurus PVRI, mengingatkan bahwa reformasi tanpa partisipasi publik rawan kehilangan legitimasi.

“Jika tim reformasi Polri hanya berisi perwira kepolisian, maka agenda ini sulit diharapkan memberi makna bagi publik. Reformasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan peneliti PVRI, Muhammad Naziful Haq, yang menyoroti risiko konflik kepentingan dalam tim yang seragam. Baginya, keragaman latar belakang justru penting: akademisi, tokoh masyarakat, hingga figur berintegritas. Tanpa itu, tim reformasi hanya akan terasa seperti cermin besar tempat Polri berbicara dengan dirinya sendiri.

Di sisi lain, Presiden Prabowo tampak menyiapkan “versi tandingan” lewat Komite Reformasi Kepolisian yang melibatkan tokoh publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan kesediaan bergabung. Ia mengingatkan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada regulasi dan struktur, melainkan harus menyentuh ranah budaya.

“Budaya internal Polri inilah yang menjadi tantangan terbesar,” tegas Mahfud.

Pernyataan itu terasa seperti pesan halus: reformasi tidak cukup dengan menambah tim, melainkan menuntut perubahan sikap dan mentalitas yang selama ini menjadi sorotan publik.

Kritik dari Dalam

Tak hanya masyarakat sipil, kalangan purnawirawan juga angkat suara. Eks-Kabareskrim Susno Duadji bahkan melontarkan kritik paling keras. Menurutnya, reformasi akan percuma jika hanya menyasar jajaran bawah.

“Akar masalah ada di level elite. Kalau yang direformasi hanya anggota menengah atau bawah, percuma. Justru pejabat tinggi Polri yang harus dibenahi,” katanya.

Pernyataan ini seakan membuka ruang sarkasme publik: kalau masalahnya ada di pucuk, mengapa gunting justru diarahkan ke rumput?

Pertaruhan Legitimasi

Dari rangkaian kritik ini, satu benang merah terlihat: reformasi Polri bukan perlombaan siapa yang lebih dulu membentuk tim, melainkan siapa yang mampu merancang mekanisme kredibel, inklusif, dan akuntabel.

Kapolri memang boleh cepat bergerak. Presiden pun berhak menggagas komite versi Istana. Namun publik tak lagi terpesona pada jargon atau seremonial. Yang ditunggu adalah bukti konkret: apakah ada perbaikan layanan di jalanan, di ruang publik, hingga di ruang keadilan?

Di titik inilah reformasi Polri diuji. Apakah ia akan menjadi proyek politik internal yang penuh simbol, atau benar-benar menjelma menjadi perubahan nyata yang dirasakan rakyat? Pertanyaan itu masih terbuka lebar.

Untuk sementara, publik hanya bisa mengamati—dengan nada skeptis bercampur harap—apakah manuver Kapolri di persimpangan reformasi ini akan tercatat sebagai langkah progresif, atau sekadar strategi bertahan dalam pusaran dinamika politik yang lebih besar. *